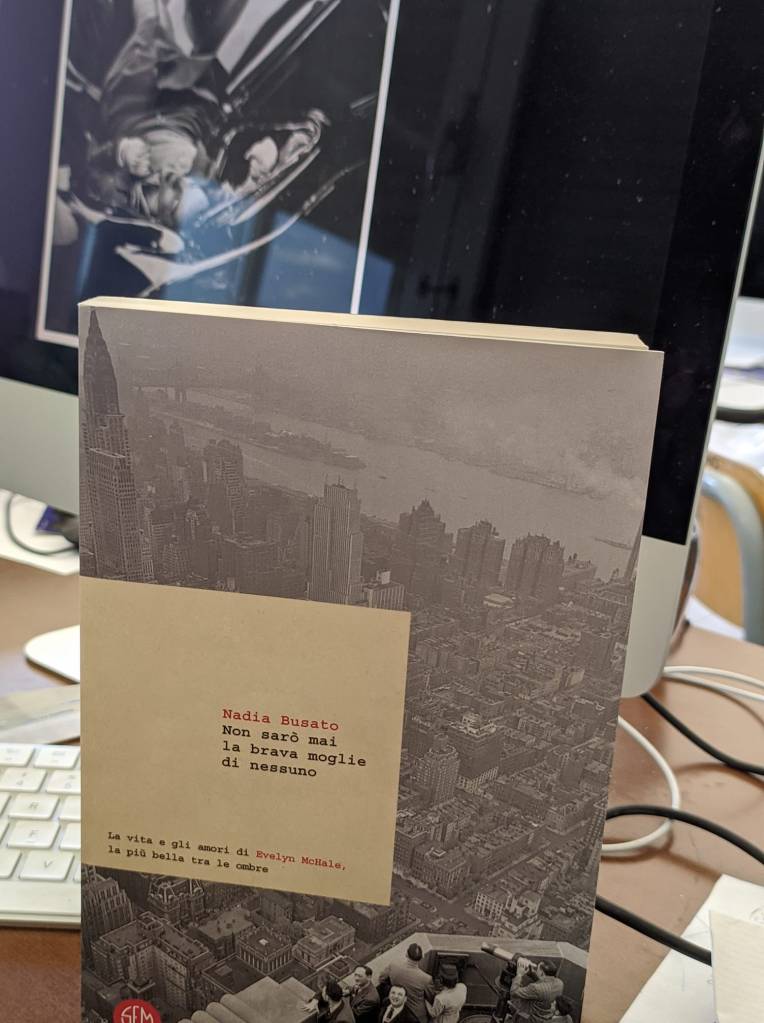

Cos’è, questo libro?

Un’immagine potente è la sua origine. Un corpo che vola da un grattacielo e sembra essere atterrato intatto. Un miracolo che LIFE pubblica, e nasce l’icona. La foto bellissima di una morte. Il libro è questo, il contrasto tra vita e morte, l’incontro tra felicità ed infelicità, la differenza tra quel che appare e quel che è, un’indagine nel luogo che tutti cerchiamo di evitare, quella zona d’ombra del nostro animo e dell’esistenza che la maggioranza scansa e supera, ma che per qualcuno significa precipizio. Non è solo la storia di Evelyn, non è solo la storia della sua depressione personale, non è solo una storia di un microcosmo privatissimo. È la sua storia, ma anche quella di un fotografo fortunato, di sua madre che apre una strada che lei ricalca, di sua sorella, di un quasi marito sfortunato, di una donna che desiderava lo stesso epilogo di Evelyn ma che un colpo di vento ha modificato. Alla fine la vita può essere questo, un destino giocato su un colpo di vento, fragilità che passeggiano su un filo, un filo costruito da una storia personale, solo nostra, e quindi ognuno reagirà e resisterà o meno a quella improvvisa folata. Un libro che dal privato va al generale, mettendo sotto accusa il famoso sogno americano, sogno americano che prevedeva che le donne lo vivessero esclusivamente dalle retrovie, un sogno vissuto dalla cucina, qualcosa che Evelyn non poteva accettare.

«Tu credi che la vita sia una grande tavola a cui le donne devono stare sedute composte, al loro posto, coi gomiti stretti e lo sguardo basso. Pensi che le cose andranno bene finché mangeremo in silenzio gli avanzi dei piatti che gli uomini si degneranno di passarci. Che dovremmo essere gentili e allegre, riconoscenti e pudiche, che non dovremmo mai protestare e dire sempre grazie per tutto quello che ci è concesso. Tu pensi che l’amore spieghi tutto, che risolva tutto. Invece l’amore non sistema niente, non tiene unita una tavola, non rappezza i cocci; perché non esiste, è la favola che sentivi da bambina, che ti hanno ripetuto alla radio, con le commedie, le canzoni, che hai letto nei libri da due soldi, che trovi sulle riviste di moda, quella storiella che sai a memoria e ti ripeti continuamente per rassicurarti, da sola o in coro insieme alle tue amiche oche. Ridete e aspettate di consumare per una vita lo stesso vialetto di casa, perse in qualche tinello con bambini urlanti e mariti impegnati a segnare con un culo sempre più grasso il loro posto sul divano e nel mondo. Finché non avrete più capelli su cui appuntare nastri, né denti per sorridere, né fiato per ripetere ancora, all’infinito, ad altre giovani donne la vostra stupida fiaba. Quella che vi fa alzare ogni giorno e ringraziare per il sole e la primavera. Come se fosse merito vostro. Come se ve li meritaste la primavera, il sole, la bellezza, la felicità, l’amore. Mi fai schifo tu e il tuo amore fatto di cipria e di biscotti caldi e di aspettative. Tutte le volte che ti faccio una domanda, finisce che mi rispondi con l’amore. Puoi, dico, puoi per una volta, una sola volta, rispondermi qualcosa non dico di intelligente, ma almeno di sincero?!»

Evelyn divora e brucia tutto, Evelyn si sente spezzare dentro ogni giorno.

“Da fuori non si vede niente, non lo sente nessuno”

Nadia Busato ha cercato la verità su quella morte lontana con un lavoro immagino ai limiti del proibitivo, aggiungendo poi forzatamente la sua fantasia, cercando di interpretare i pensieri di chi non ha mai conosciuto, e devo dire che tutto risulta credibile, e bello. Diversi punti mi sono risultati ostici, ma è colpa mia, molto più che probabile, ma la bellezza di tanti altri passi davvero poetici e durissimi mi ha lasciato la sicura impressione di aver letto un libro davvero potente, originalissimo, bellissimo, con un incipit ed un capitolo finale al di sopra di ogni altra cosa.

Musica: In your own time, Keane